精神科・心療内科の開業|開業資金はいくら?年収・儲かる目安まで徹底解説

- クリニック開業

- 精神科・心療内科

精神科や心療内科の開業を考えるとき、まず気になるのは「どのくらい資金が必要で、どれくらいの収益が見込めるのか」という点ではないでしょうか。実際には、土地・内装・設備・運転資金を含めると約4,900万円かかるケースもあります。年収の目安は、個人開業で約2,180万円、法人では約882万円程度とされていますが、法人化には節税効果や役員報酬の設定、事業承継のしやすさといった別の利点もあります。本記事では「精神科 開業」「心療内科 開業」を検討される先生に向けて、開業資金の内訳や自己資金と融資の考え方、収益性や損益分岐点まで、安心して計画を立てられるよう分かりやすく解説します。

目次

精神科・心療内科の開業資金はいくら?自己資金はいくら必要?

精神科・心療内科の開業資金は、他の診療科と比較して抑えられる傾向があります。これはCTやMRIなどの高額な医療機器を導入する必要がないためです。また、臨床心理士など専門職スタッフの雇用は質の高い診療に不可欠ですが、非常勤採用が多く、看護師と比べて給与水準も抑えられるため、人件費を調整しやすいのも特徴です。

テナント・内装・設備・運転資金の相場はいくら?

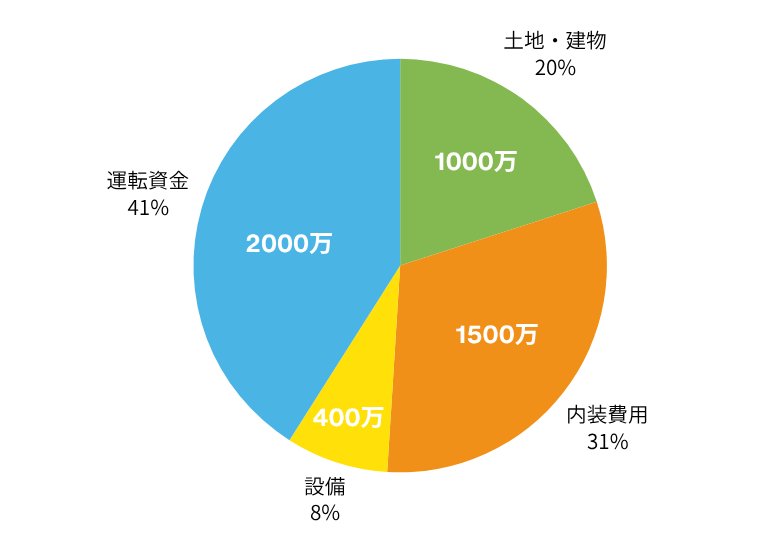

精神科・心療内科の開業資金内訳は以下の通りです。

| 費用項目 | 目安金額 | 補足 |

|---|---|---|

| 土地・建物 | 約1,000万円〜 | 自己所有・戸建て開業の場合に必要 |

| 内装費用 | 約1,500万円〜 | 防音・間仕切り工事など精神科特有の仕様 |

| 設備 | 約400万円〜 | 電子カルテ、自動釣銭機、コピー複合機、診察用ベッド等 |

| 運転資金 | 約2,000万円〜 | 人件費・家賃・広告費など開業後の資金繰りに必要 |

相場としては「2,000万円前後」と紹介されることが多いですが、実際のモデルケースでは合計4,900万円超が必要となることもあります。

自己資金0円でも精神科・心療内科の開業は可能?

上記の資金を全額自己資金で用意する必要はありません。テナント開業はもちろん、戸建て開業でも、金融機関からの融資を受けることで自己資金ゼロでの開業が可能な場合もあります。

ただし、運転資金を含めた開業資金総額の2割程度を自己資金として用意しておくと、融資審査で有利になるほか、返済負担の軽減にもつながります。

自己資金が少ないからといって必ずしも開業できないわけではありませんが、一定額を確保しておくことで、資金計画がより安定します。

融資はどこから・いくら借りる?審査のポイントは?

融資は主に以下の機関から受けるケースが一般的です。

- 日本政策金融公庫

- 地方銀行・信用金庫

- メガバンク(審査は厳しめ)

借入額は1,500万〜3,000万円超に及ぶこともあります。審査で重視されるのは、

- 診療圏調査による患者数見込みの妥当性

- 損益計画の現実性(返済計画を含む)

- 自己資金比率(20〜30%程度が望ましい)

特に「なぜその立地で患者を集められるのか」を数字で説明できる診療圏調査は、金融機関の信頼を得るうえで不可欠です。

精神科・心療内科開業は儲かる?精神科・心療内科の年収相場と損益分岐点は?

精神科・心療内科は、外来患者の継続通院が多いため、安定した経営が期待できる診療科です。ただし、「どのくらい儲かるか」は開業形態や経費管理によって大きく変わります。ここでは厚労省の調査データや実例をもとに収益性を解説します。

個人クリニックと医療法人で年収はいくら違う?

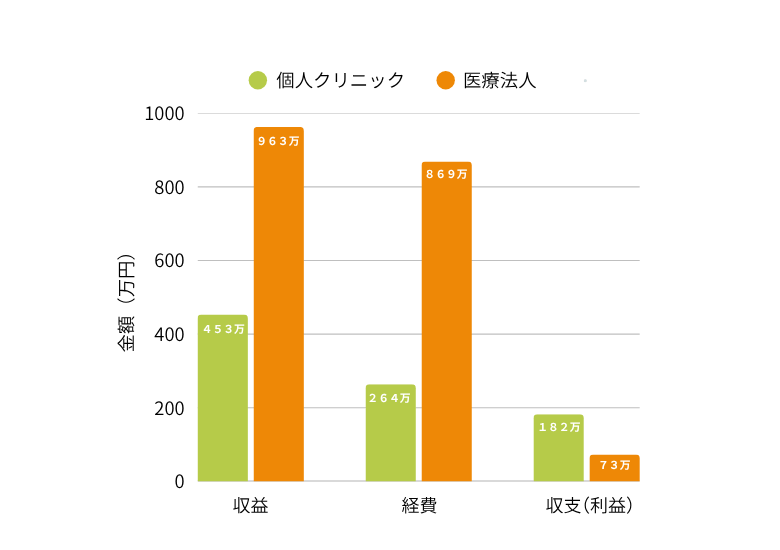

個人クリニックの収益・経費・収支(1か月あたり)

収益

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 診療報酬 | 約446万円 |

| 介護収益 | 約7万円 |

| 合計 | 約453万円 |

経費

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 人件費 | 約145万円 |

| 医薬品費 | 約25万円 |

| その他経費 | 約94万円 |

| 合計 | 約264万円 |

収支

- 月間収益:約182万円

- 年収換算:約2,180万円

【参考データ】

厚生労働省:中央社会保険医療協議会 第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)-令和5年実施- 149頁

医療法人の収益・経費・収支(1か月あたり)

収益

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 診療報酬 | 約934万円 |

| 介護収益 | 約29万円 |

| 合計 | 約963万円 |

経費

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 人件費 | 約521万円 |

| 医薬品費 | 約79万円 |

| その他経費 | 約269万円 |

| 合計 | 約869万円 |

収支

- 税引後の収益:約73万円/月

- 年収換算:約882万円

※理事長・理事の報酬を差し引いた後の法人収益。実際には役員報酬として所得が発生。

【参考データ】

厚生労働省:中央社会保険医療協議会 第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)-令和5年実施- 161頁

月次収支モデルの目安は?診療報酬の平均はいくら?

精神科・心療内科の外来診療報酬は、1人あたり約3,000〜5,000円が目安です。

弊社で支援したケースでは、年収1,500万〜4,000万円の範囲に収まる例が多く、診療報酬加算の活用や患者数によって差が出ています。

概算経費と実際の経費、どちらが手残りは多い?

保険診療売上を年間4,500万円と仮定した場合のシミュレーションは以下のとおりです。

| 項目 | 概算経費を用いた場合 | 実際の経費を用いた場合 |

|---|---|---|

| 売上 | 4,500万円 | 4,500万円 |

| 経費 | 3,055万円 | 1,800万円 |

| 課税所得 | 1,455万円 | 2,700万円 |

| 税金など | 590万円 | 1,187万円 |

経費が抑えられる場合は、実際の経費を用いた方が手残りが大きくなることがわかります。

損益分岐点の目安は?

精神科・心療内科クリニックの損益分岐点は、月120〜150人程度の外来患者を安定して確保できれば黒字化が可能とされます。

これは、診療報酬単価(再診で1人あたり3,000〜5,000円)と、固定費(人件費・家賃・運転資金)が月200〜300万円程度かかる前提での試算です。

つまり、1日あたり10人前後の患者(週5日診療換算)が継続して来院する規模が、損益分岐点の目安といえます。

精神科・心療内科に最適な立地は?

精神科・心療内科の開業では、立地選びがその後の収益性を大きく左右します。患者さんが「通いやすい」と感じながらも、「人目を気にせず通える」環境を両立させることが重要です。

駅近の利便性は欠かせない

特に都心部での開業では、患者さんが遠方から訪れるケースも少なくありません。そのため、駅から徒歩3〜4分圏内の立地は安定した集患のためにほぼ必須条件といえます。アクセスの良さは患者継続率にも直結し、長期的な収益基盤を支えます。

目立ちすぎない立地が安心感を生む

一方で、精神科・心療内科を受診する患者さんの多くは「通院していることを周囲に知られたくない」という気持ちを抱いています。そのため、表通りに面した1階テナントよりも、2階以上や裏通りのテナントが選ばれる傾向にあります。

特に、建物の構造上「どのフロアに入ったかが外から見えにくい」物件や、「1フロア1テナント」のビルは、患者さんに安心感を与えるため好まれます。

立地選びが収益性に与える影響

- 駅近 × 目立ちにくい立地は、患者さんが通いやすく、かつプライバシーにも配慮できるため、安定した通院につながります。

- アクセスが悪いと新規患者の来院が減り、損益分岐点に到達しにくくなります。

- 一方で、家賃がやや高めでも利便性と安心感を両立できる立地であれば、患者数が安定し、結果的に収益の確保につながります。

つまり、立地選びは「賃料を抑えるかどうか」ではなく、長期的に患者数を維持できる環境を確保するかどうかが収益性の鍵となります。

精神科・心療内科の内装にかかる費用と投資効果は?

精神科・心療内科の内装は、患者さんが安心して通える空間をつくるために欠かせない投資です。診療内容の特性上、プライバシーへの配慮や落ち着いた雰囲気を重視することで、患者満足度や再診率の向上につながり、結果的に収益の安定化に寄与します。

プライバシーを守る設計が重要

精神科・心療内科では、センシティブな相談が中心となるため、診察室やカウンセリング室のプライバシー確保は必須です。

- 防音性を確保して声が外に漏れないようにする

- 間仕切りで個室感を出し、安心して話せる空間をつくる

待合室の工夫が患者満足度を高める

診察を待つ時間も患者さんにとって大切な体験の一部です。

- 待合室では、仕切りやパネルを設けて周囲の目線が合わない空間を整備

- 一人用のブース形式を採用することで、プライバシーを守りつつ安心感を与える

- ソファの配置を工夫して、患者さん同士の視線が交差しないようにする

投資効果と費用感

- 内装費用は約1,500万円〜が目安

- 高額に感じられますが、患者さんが安心して継続通院できる環境は再診率の向上=収益の安定に直結

- 内装の工夫は「費用」ではなく「投資」と考えることが、精神科・心療内科開業成功のポイント

精神科・心療内科の人員計画と人件費をどう抑えるか?

精神科・心療内科の開業では、診療科の特性から人員配置に工夫が必要です。看護師や専門職の採用は大きな固定費につながるため、開業初期は特に慎重に計画を立てることが、安定経営の第一歩となります。

看護師採用は本当に必要か?

開業当初は患者数が少なく、看護師が常勤で必要になる場面は多くありません。実際に「開業1か月で血液検査は月に2件程度だった」という例もあります。

- 採血などの医療行為は、院長自身が行うか、臨床検査技師が兼任する形でも対応可能

- 看護師は医療従事者の中でも人件費が高いため、初期から常勤採用すると経営を圧迫するリスクあり

必要性を見極め、患者数が増えるまでは採用を抑えるのも有効な選択です。

臨床心理士・精神保健福祉士の活用

精神科・心療内科では、医師だけでなく多職種の力が不可欠です。

- 臨床心理士(公認心理師):カウンセリングを担当

- 精神保健福祉士(PSW):自立支援や傷病手当などの書類業務をサポート

これらの専門職を非常勤で採用することで、医師の業務負担を減らしながら人件費を抑えることができます。

適切な業務分担が収益性を高める

- カウンセリングや書類業務を専門職に任せることで、医師は診療に集中できる

- 医療事務や受付も、電話応対を含めて患者さんの第一印象を左右する重要なポジション

- 適切な業務分担を行うことで、診療効率が上がり、結果的に収益性も向上

人員計画は「必要最小限から始めて、段階的に増やす」のがポイントです。

看護師や専門職の配置は費用と収益のバランスを見ながら調整し、固定費を抑えつつ質の高い診療を実現しましょう。

融資は受けられる?金融機関と診療圏調査の現状

精神科・心療内科の開業資金は、他の診療科と比べて抑えられる傾向にあります。しかし、融資に関しては金融機関ごとに対応が異なり、特に精神科は審査が厳しくなるケースもあります。その背景には、開業後に経営が安定せず撤退する事例があることや、診療圏調査の数字が実態を反映しにくいといった要因があります。

一部金融機関では融資制限もある

精神科・心療内科は新規開業が増加傾向にありますが、それに伴い一部の金融機関では融資を制限するケースも見られます。背景には、経営失敗のリスクが高いと判断されることがあり、収益の安定性が十分に示されないと審査に通りにくいのが実情です。

診療圏調査は過小評価されやすい

融資を受ける際には診療圏調査の提出が求められますが、精神科は「潜在的な需要」が数値に現れにくい診療科です。そのため、調査結果が実際よりも低めに出やすいという課題があります。診療圏調査をそのまま提出すると、金融機関に「需要が乏しい」と判断され、融資に不利に働く可能性もあります。

融資を通すために必要な準備

融資をスムーズに受けるためには、診療圏調査の数字を補強するエビデンスや計画の裏付けが不可欠です。

- 診療圏調査+地域の医療ニーズ、既存クリニックの稼働状況などを組み合わせた分析

- 損益計画の具体性と返済可能性の提示

- 自己資金比率を総額の2〜3割程度確保しておくこと

融資審査を突破するには、単なる調査結果ではなく、数字と根拠に基づいた事業計画書を整備することが必須です。

【FAQ】精神科・心療内科の開業でよくある質問

精神科・心療内科の開業にあたって多く寄せられる疑問をまとめました。資金や収益に関する質問を中心に、融資や損益分岐点といった経営に直結するテーマに加え、集患やスタッフ教育など関連性の高い内容についても簡潔に触れています。

はい。特に初診予約を電話で受けるケースが多いため、精神科・心療内科の受付スタッフの対応は患者さんの満足度を大きく左右します。対応力の低さが集患不振の原因になることもあります。

児童精神科ではプレイルームなど広めのスペースが必要で、診察時間も長くなる傾向があります。料金体系やオンライン診療の導入など、一般の精神科開業とは異なる工夫が求められます。

精神科・心療内科の場合、月120〜150人程度の外来患者を確保できれば黒字化が可能とされています。1日あたり10人前後(週5日診療)の継続通院が目安です。

厚労省調査によると、個人クリニックでは年収約2,180万円、医療法人では法人収益として約882万円というデータがあります。実際の年収は診療形態や患者数によって異なり、おおむね1,500万〜4,000万円の間で推移しています。

立地選びを誤って患者導線を見落としたり、融資が受けられなかったりする失敗例があります。事前に失敗事例を把握し、対策を講じることが重要です。

一般的には約2,000万円前後といわれますが、実際には土地・内装・設備・運転資金を含めて4,900万円超かかる事例もあります。開業スタイルや規模によって大きく変動するため、余裕を持った資金計画が必要です。

一部の金融機関では精神科・心療内科への融資に慎重であり、診療圏調査が過小評価されやすいことも課題です。診療圏調査だけでなく地域の医療ニーズや既存施設の稼働状況を補足し、根拠のある事業計画書を提出することが大切です。

認知行動療法やショートケア、情報通信機器を用いた通院精神療法など、精神科・心療内科には特有の加算があります。

ホームページ制作やSEO対策、リスティング広告の活用が効果的です。患者様が知人に精神科・心療内科を紹介してもらうことは少なく、Web検索を重視する傾向があるため、デジタル集患戦略が必須です。

【まとめ】精神科・心療内科開業を成功させる5つのポイント

開業資金や収益の目安を理解することは、経営を軌道に乗せる第一歩です。精神科・心療内科の開業を成功させるために意識すべきポイントを整理しました。

- 現実的な資金計画:開業資金は2,000万〜4,900万円規模で想定する

- 無理のない自己資金設定:2割程度の自己資金が安心材料になる

- 収益性の理解:年収1,500万〜4,000万円が一つの目安

- 損益分岐点の把握:患者数ベースで黒字化ラインを確認する

- 根拠ある事業計画:融資審査や経営安定化のために不可欠

これら5つのポイントを押さえた上で、専門家のアドバイスを取り入れることで、長期的に安定したクリニック経営が実現できます。

無料セミナー・無料相談のご案内

精神科・心療内科の開業には、資金計画や収益性の見極めだけでなく、立地・内装・人員配置・融資対策など、多くの判断が必要になります。本記事では開業に関わる資金や年収の目安をお伝えしましたが、実際には先生ごとの診療方針や地域特性によって最適な計画は異なります。

私たちはこれまで数多くの精神科・心療内科の開業をサポートしてきました。具体的な資金シミュレーションや融資審査対策、立地選定のご相談なども承っております。

開業に向けて「自分の場合はいくらかかるのか」「どのくらいの収益が見込めるのか」を詳しく知りたい先生は、ぜひ無料セミナー・無料相談をご利用ください。

この記事の監修者 秋永 優

FPサービス株式会社 開業統括責任者

クリニック開業コンサルタントとして10年以上にわたり主担当、マネージャーとして180件以上の医師開業を支援。多様な診療科で資金計画から人材採用、ネット戦略までを一貫支援し、開業後の経営にも伴走。医師向けセミナー講師として専門的知見をわかりやすく発信している。