オンライン診療料

令和4年の診療報酬改定によりこの施設基準は廃止されました。

情報通信機器を用いた場合の初診料及び再診料が新設されておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

オンライン診療料とは

慢性疾患を有する患者に対しては、ビデオ通話等の情報通信機器を利用した診察を行うことができます。

この場合、電話等再診料ではなく、「オンライン診療料」を算定します。

オンライン診療料を算定するためには、施設基準の届出が必要です。

令和2年4月10日の厚生労働省保険局医療課事務連絡より、電話等における初診が解禁されました。新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う特例についても、こちらのページで説明します。

対象患者

- 下記の管理料を算定している患者

・特定疾患療養管理料

・小児科療養指導料

・てんかん指導料

・難病外来指導管理料

・糖尿病透析予防指導管理料

・地域包括診療料

・認知症地域包括診療料

・生活習慣病管理料

・在宅時医学総合管理料又は精神科在宅患者支援管理料 - 在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者

- 事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査を行った上で一次性頭痛であると診断されており、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要な患者

算定要件

- 日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として、患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成した上で実施すること。

- 患者の急変時等の緊急時には、原則として当該医療機関が必要な対応を行うこと。

- 計画に沿った計画的なオンライン診療を行った際には、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。

- オンライン診療を行う医師は、対面診療を行った医師と同一のものに限る。

- オンライン診療を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。

点数

- 71点/月

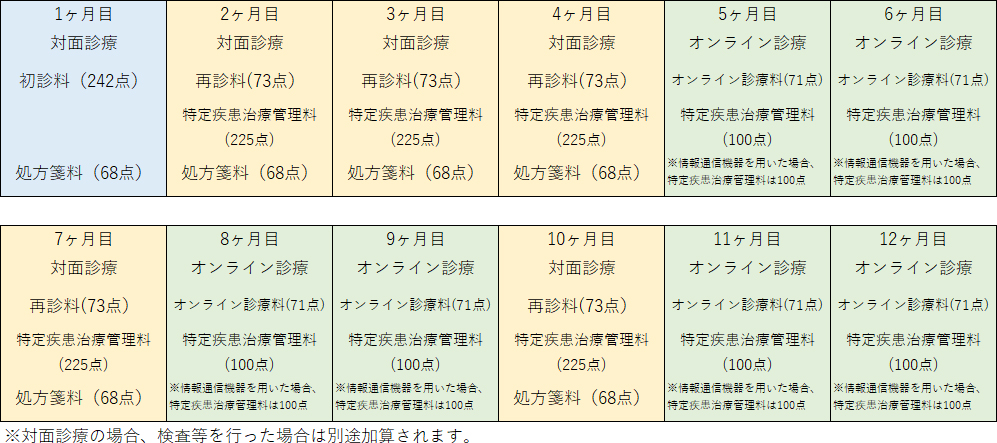

算定の具体例

新型コロナウイルス感染症流行下における電話等を用いた診療

「オンライン診療料」は対象となる疾患が決まっており、基本的には慢性疾患の患者に対してのみ算定が可能です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、特例として診療科目を問わず初診・再診でのオンライン診療が可能となりました。

勘違いしやすい部分ですが、この場合「オンライン診療料」は算定できません。

「オンライン診療料」の対象となる患者さん以外をビデオ通話等の情報通信機器を用いて診療した場合には、「初診料」や「電話等再診料」を算定します。

電話等を用いた診療における算定例は、下記の通りとなります。

- 初診時:初診料(214点)+処方箋料(68点)

- 再診時:再診料(73点)+明細書発行体制加算(1点)+処方箋料(68点)

※1 医学管理料が算定可能な場合は、上記点数に147点が加算されます。

※2 科目によって算定内容は異なる場合があります。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

「オンライン診療料」は、特定疾患療養管理料等を算定する慢性疾患の患者さんが対象となり、施設基準の届出が必要となります。

一方で、令和2年4月以降は特例として診療科目を問わず初診・再診でのオンライン診療が可能となりました。

届出漏れや診療報酬請求後の返戻を防ぐためにも、ご自身がどちらを算定するのか事前にしっかりと確認しておきましょう。

また、オンライン診療では検査や処置が行えないため、患者さん一人当たりの単価は下がってしまいます。

オンライン診療の導入を検討する場合には、メリットとデメリットを把握するようにしましょう。